Corent, ville gauloise

Nous arrivons sur un large plateau occupé par un terrain de sport, des cultures, une légère dépression qui ne mérite plus son nom de "lac",

-

-

et le mamelon boisé formé par le puy de Corent (621 m).

-

On remarque aussi des vestiges de construction, mais aucun être humain n'habite sur le plateau.

-

-

Mais voici une parcelle de terrain curieusement décorée : des quilles, des poteaux pour jouer à cache-cache ?

-----

-

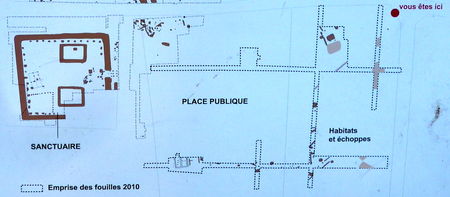

Nullement, c'est tout autre chose : nous sommes sur l'emplacement d'une ville d'au moins 10 000 habitants, d'abord gauloise puis gallo-romaine. Nous arrivons sur la grand-place, devant le sanctuaire :

--

-

-

--

Ces aménagements évoquent donc, après plusieurs années de fouilles, les découvertes faites ici. Le sanctuaire gaulois est un lieu de culte délimité par un mur fait de bois et torchis, comportant des enclos, des fosses, et tout autour une galerie couverte soutenue par des colonnes en bois.

L'espace est destiné au sacrifice d'animaux - ici, principalement des moutons - dont les bas morceaux seront offerts aux dieux, tandis que les hommes dégusteront les gigots, le tout (la fosse des dieux comme le gosier des participants) copieusement arrosé de bon vin d'Italie.

Les amphores sont conservées sur place, ainsi que les os soigneusement triés après pourrissement des chairs ; des crânes de bêtes sacrifiées sont fixés sur les poteaux de la galerie, face à l'entrée.

-

Il est maintenant possible de visiter (virtuellement) le sanctuaire tel qu'il se présentait, juste avant la conquête romaine : ici.

*

Vue vers le sud

Vue vers le nord

Vue vers le nord

(1) - Image tirée de cette affiche  pour l'exposition consacrée à la ville gauloise de Corent, au musée de la Céramique de Lezoux.

pour l'exposition consacrée à la ville gauloise de Corent, au musée de la Céramique de Lezoux.

(2)- Images provenant du site traitant des fouilles de Corent : LUERN.

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F73%2F34%2F220269%2F75764866_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F24%2F15%2F220269%2F75763999_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F11%2F16%2F220269%2F75764147_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F33%2F55%2F220269%2F75763628_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F62%2F66%2F220269%2F75764724_o.jpg)